Un voyage à travers les siècles à Argelès-sur-Mer, de la cité médiévale à la perle du littoral catalan

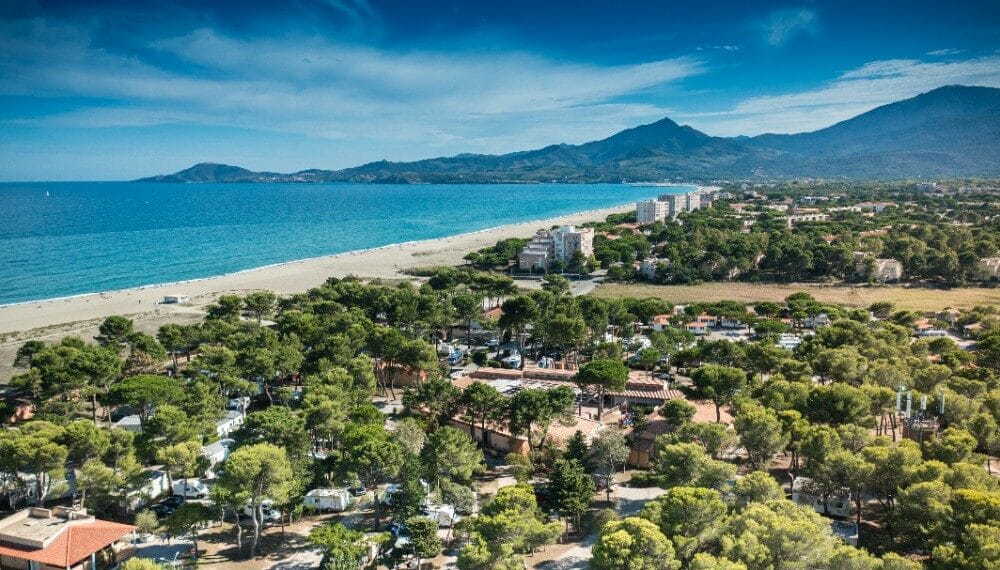

Entre mer et montagnes, Argelès-sur-Mer dévoile un passé aussi riche que ses paysages. Derrière son image de station balnéaire animée, la commune conserve l’âme d’un village catalan dont les racines plongent dans plus d’un millénaire d’histoire. Des premières mentions au IXᵉ siècle à son intégration au royaume de France, en passant par l’âge d’or du royaume de Majorque et les bouleversements du XXᵉ siècle, chaque époque a laissé son empreinte dans la pierre et dans la mémoire des habitants.

A travers le clocher de Notre-Dame del Prat, les pins centenaires du littoral, les anciennes tours de guet et les souvenirs marqués par l’exil espagnol, Argelès-sur-Mer invite à remonter le temps et à découvrir les récits qui ont façonné son identité unique, entre patrimoine préservé et art de vivre méditerranéen.

Aux origines, un village entre mer et montagnes

Nichée entre la Méditerranée et le massif des Albères, Argelès-sur-Mer s’inscrit dans une histoire vieille de plusieurs millénaires. Mentionnée pour la première fois en 879 sous le nom de Villa de Argelarii, la localité tire peut-être son nom de l’argile abondante dans ses terres, utilisée par les potiers dès l’Antiquité. Cette position, à la fois littorale et adossée aux reliefs, lui confère un double visage : un port naturel ouvert vers le large et un refuge protégé dans l’arrière-pays.

Bien avant l’époque médiévale, la région était déjà habitée par les premiers hommes. Dans le massif des Albères, les dolmens de granit, de schiste et de gneiss, érigés entre 3500 et 2000 avant J.-C., sont de véritables fenêtres sur la vie des communautés néolithiques.

Perché dans le bois de Valmy, le Dolmen de la Cova de l’Alarb, classé Monument Historique, domine la vallée. Fouillé en 1971, il garde son mystère, ayant été visité bien avant par des pilleurs. Plus loin, le Dolmen de Sant Pere dels Forquets, découvert dans les années 1990, intrigue par son état de ruine avancée. Quant au Dolmen des Collets de Cotliure, également classé, il a perdu sa dalle de couverture, déplacée au nord du tumulus, laissant planer l’énigme de sa forme originelle.

Le Moyen Âge, un âge d’or marqué par les rois de Majorque

Dès le Moyen Âge, Argelès-sur-Mer se fortifie et s’organise autour de son église, de ses remparts et de ses tours de guet. Au XIIIᵉ siècle, Argelès intègre le royaume de Majorque, un petit État méditerranéen né du partage des terres du roi Jacques Ier. La Croisade d’Aragon (1284-1285) plonge la région dans le chaos : les troupes françaises de Philippe le Hardi franchissent les Albères mais sont vaincues à Palamos, et la mort du roi à Perpignan met fin à la campagne.

Malgré ces troubles, Argelès connaît un véritable essor sous le règne de Jacques II de Majorque. Le Capbreu de 1292 recense déjà près de 1 500 habitants, ainsi que 250 jardins et 80 vignobles : un village prospère, entouré de vergers et de terres cultivées. Le roi lui-même séjourne régulièrement à Argelès avant d’embarquer à Collioure pour rejoindre les Baléares. En 1344, Pierre IV d’Aragon assiège la ville et le château de Pujol. Sa « Grande Machine de Barcelone » abat la tour principale, contraignant la cité à se rendre. Le roi pardonne les habitants, mais la chute du royaume de Majorque est scellée quelques semaines plus tard.

L’époque médiévale façonne durablement le paysage architectural d’Argelès. Ici, pas de fioritures : les formes sont massives, simples et solides. Arcs en plein cintre, voûtes en berceau et murs épais dominent, suivant le style du gothique méridional qui préfère la robustesse à la légèreté des grandes cathédrales du Nord.

- Notre-Dame del Prat : Dominant la place Saint-Côme et Saint-Damien, cette église gothique du XIVᵉ siècle impressionne par sa nef unique, ses chapelles latérales et ses voûtes en ogives. Les galets du Tech et les pierres de l’Albera composent ses murs. À l’intérieur, le style bascule vers un baroque lumineux, orné de dorures éblouissantes. Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 2004, elle incarne la sobriété monumentale du gothique méridional.

- La Tour de la Massane : Perchée à 793 mètres d’altitude, cette tour de guet du XIIIᵉ siècle veillait sur la plaine et la côte. Reliée à un réseau de postes d’observation, elle transmettait des signaux par fumée ou coups de canon. Véritable sentinelle des Albères, elle reste aujourd’hui un point de vue exceptionnel.

- La chapelle Saint-Jérôme : Construite probablement au Xe siècle et mentionnée en 1069, cette petite chapelle préromane de 7,30 mètres de long se compose d’une nef rectangulaire voûtée en berceau et d’une abside en cul-de-four. Non loin se trouve l’ermitage de Notre-Dame de Vie, édifice du XVIIᵉ siècle classé Monument Historique en 1944.

Pour les curieux, les fortifications d’Argelès peuvent se découvrir de façon ludique grâce à Baludik, un jeu de piste interactif sur smartphone ou tablette.

L’époque moderne entre rébellions, frontières et rattachement à la France

Du règne de Charles Quint aux sièges répétés, l’époque moderne bouleverse Argelès-sur-Mer. Intrigues royales, révoltes et alliances inattendues rythment la vie de la cité.

Entre 1641 et 1642, la ville change plusieurs fois de camp avant de passer définitivement sous contrôle français. Le 7 novembre 1659, l’histoire prend un tournant décisif avec la signature du Traité des Pyrénées. Cet accord met fin aux conflits entre la France et l’Espagne et scelle une union royale : Louis XIV épouse Marie-Thérèse, fille du roi d’Espagne. La dot espagnole comprend le Roussillon et une partie de la Cerdagne, et Argelès devient officiellement française. Malgré ce rattachement, Argelès conserve son identité catalane et ses traditions, comme la fête des Saints Côme et Damien, née en 1652 après l’arrêt miraculeux d’une épidémie de peste.

Les siècles suivants apportent leur lot d’ajustements. En 1700, Louis XIV impose l’usage du français dans les actes officiels, reléguant le catalan à la sphère privée. En 1856, le Traité de Bayonne fixe précisément la frontière entre la France et l’Espagne, matérialisée par des bornes ornées de croix, dont trois se trouvent sur le territoire d’Argelès.

XIXᵉ et XXᵉ siècles : prémices du tourisme et mémoire d’exil

À partir du XIXᵉ siècle, Argelès-sur-Mer entame une profonde transformation qui annonce sa future vocation balnéaire. En 1840, le roi Louis-Philippe ajoute « sur-Mer » à son nom pour la distinguer d’Argelès-Gazost. Vingt ans plus tard, la plantation de pins sur le littoral assainit les zones marécageuses, donnant un nouveau visage à la côte. L’arrivée du chemin de fer en 1865 relie la commune à Perpignan, Toulouse et Paris, facilitant l’arrivée des visiteurs.

La bourgeoisie et la noblesse, séduites par la mode des bains de mer popularisés par l’impératrice Eugénie, font construire les premières villas face à la plage. En 1896, l’ouverture du restaurant La Réserve apporte une touche mondaine à la station naissante. Progressivement, Argelès laisse derrière elle son image de bourg médiéval pour devenir une destination de détente au bord de l’eau.

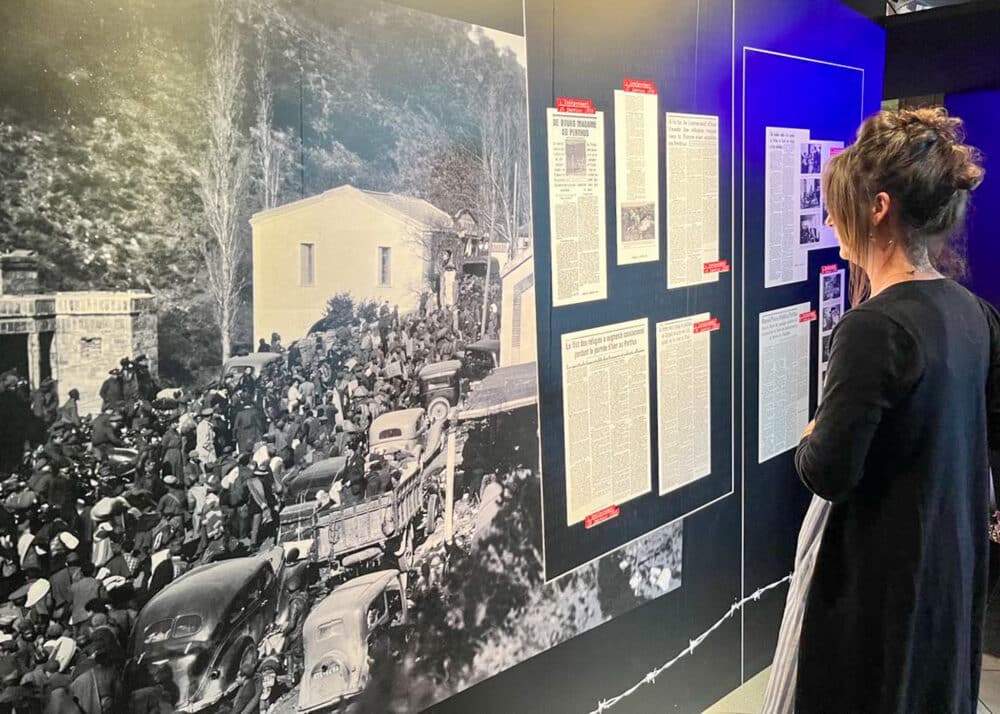

Mais le XXᵉ siècle ne se résume pas uniquement à l’essor du tourisme : il porte aussi les stigmates d’une tragédie historique. En février 1939, alors que la guerre civile espagnole s’achève, près d’un demi-million de réfugiés républicains fuient la dictature franquiste. Argelès-sur-Mer devient l’un des points d’accueil majeurs : sa plage se transforme en camp d’internement, où plus de 160 000 hommes, femmes et enfants sont parqués dans des conditions précaires, privés de nourriture, de soins et de liberté, derrière des barbelés et sous surveillance militaire.

À travers documents, photographies et témoignages, il rend hommage à la résilience et au courage de ces exilés.

Entre le souffle mondain des débuts du tourisme et l’empreinte indélébile laissée par la Retirada, cette période marque profondément l’identité d’Argelès-sur-Mer : station balnéaire en devenir, mais aussi terre d’accueil et de mémoire.

L’essor du tourisme et de l’hôtellerie de plein air

Si Argelès-sur-Mer est aujourd’hui l’une des stations balnéaires les plus prisées de France, son histoire touristique commence modestement, à l’ombre des pins et au bord des vagues. Dès le début du XXᵉ siècle, habitants et vacanciers installent leurs tentes dans le Bois des Pins. En 1935, la municipalité encadre cette pratique avec un garde champêtre et une redevance symbolique.

L’arrivée des congés payés en 1936 bouleverse la donne : la mer devient accessible à toutes les classes sociales. Le maillot de bain se raccourcit, la baignade se démocratise et Argelès-sur-Mer attire une foule nouvelle en quête de soleil et de détente. Le camping devient le symbole de ces vacances simples et conviviales, où l’on pose sa tente face à la mer.

Dans les années 1950, l’activité s’intensifie : M. Bouix, agriculteur local, ouvre le premier camping privé en 1953, Camping Bouix, suivi en 1955 par le Camp-Pilote municipal, futur Roussillonnais.

En parallèle, de belles villas balnéaires voient le jour, comme « Le Chalet » de Viggo Dorph-Petersen.

Contrairement à d’autres stations balnéaires du littoral languedocien remodelées par le Plan Racine dans les années 1960-1970, Argelès-sur-Mer choisit une autre voie : préserver ses espaces naturels et miser sur un tourisme de plein air. Cette orientation façonne l’identité de la station : accessible, conviviale et respectueuse de son environnement.

En parallèle, les structures d’accueil se professionnalisent. Créé en 1904, le Comité d’Initiative devient en 1972 l’Office Municipal de Tourisme, suivi en 1986 par l’Office Municipal d’Animation, qui enrichit les séjours d’événements festifs, de concerts et de rencontres conviviales.

De quelques tentes installées à la hâte à une destination phare du camping en France, Argelès-sur-Mer a su évoluer sans perdre ce qui fait son charme : un cadre préservé, une ambiance chaleureuse et une hospitalité fidèle à ses racines catalanes.

Plus d’infos : www.argeles-sur-mer.com